Project

References

Communication

|

Site /

BensegrityBENSEGRITY

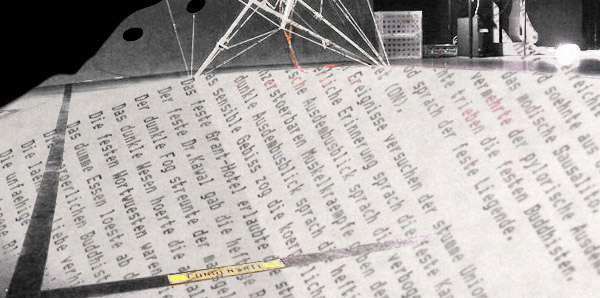

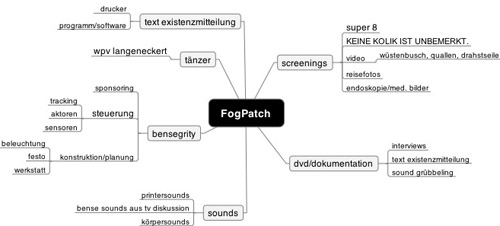

(:quicktime http://www.fogpatch.de/uploads/uploads/benpneu_bw.mp4 width=600 height=455 autostart=no :)   Test: Muskel mit Latexbeschichtung  Installation im MediaSynthesisLab der Hochschule Furtwangen // Januar 2008Der Kybernetiker Max Bense (1910-1990) war ein leidenschaftlicher Vertreter der klassischen Moderne. Seine Informationsästhetik ist ein Versuch der Synthese von Kunst und Technik, und gleichzeitig ein Beitrag zu unserer feedbackgesteuerten Welt des Pervasive Computing. Das Projekt fogpatch befragt die Position Benses aus heutiger Perspektive. Auf der Grundlage des Textes "Existenzmiteilung aus San Franzisko" wird eine traumatische Schmerzerfahrung des Wissenschaftlers aus dem Jahr 1969 als interaktive Medieninstallation rekonstruiert. Die Installation öffnet den Raum für aktuelle Fragen. Die Umsetzung von fogpatch als erfolgt von 2007 bis 2010 in Form von drei aufeinanderfolgenden Projektseminaren an der Fakultät Digitale Medien. Die Arbeitsergebnisse der ersten Projektgruppe wurden am 22. Januar 2008 in Form eines Versuchsaufbaus im MediaSynthesisLab der Hochschule Furtwangen gezeigt.   Begleittext zum Aufbau (PDF) Begleittext zum Aufbau (PDF) Large Movie (50 MB) Large Movie (50 MB)(:quicktime http://www.metaspace.de/fogpatch/uploads/uploads/fogpresent.mov width=320 height=260 controller=yes autostart=no :) "Der große Einkreiser will stabile Kreisläufe, gleichmässige Zyklen, vorhersehbare Wiederholungen und eine Jean-Francois Lyotard über die Kybernetik in Économie libidinale, 1974

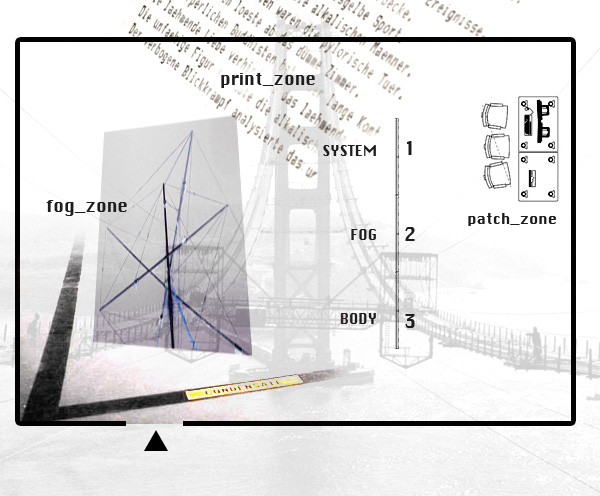

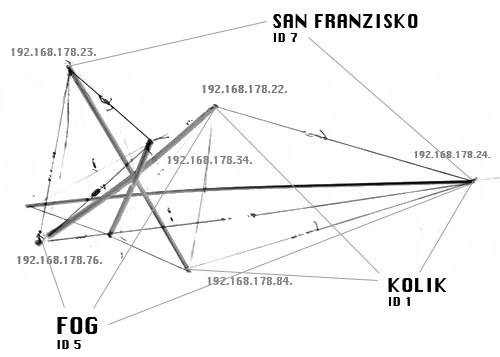

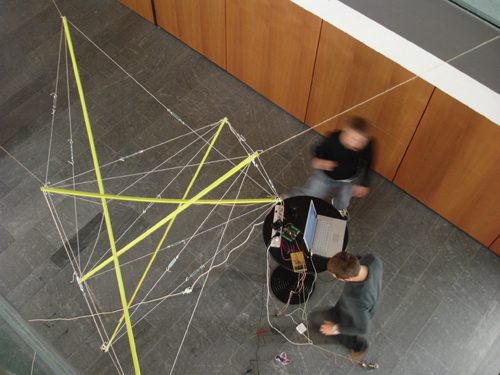

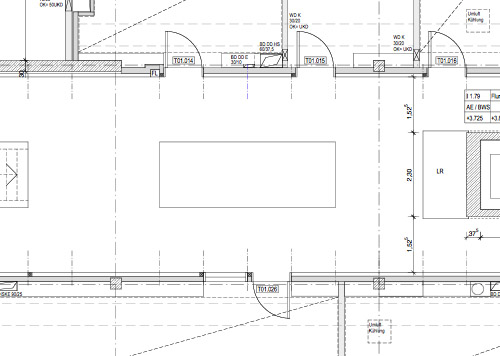

Auf einem Panoramascreen werden die drei thematischen Bereiche des Aufbaus dargestellt: SYSTEM Nebelfeld als Aktionsfläche. Der Besucher sieht sich von oben, ihm wird ein Begriff aus der Existenzmitteilung FOG Der Gang über die Golden Gate Brücke in 23 Minuten und 2700 diskreten Einzelschritten. Super-8 Aufnahmen BODY Der "Wort und Gestengenerator" Max Bense in entschleunigter Großaufnahme während der TV Diskussion mit Beuys  Grundriss des Aufbaus. Der Besucher tritt in das Nebelfeld des Brückenkörpers und wird Teil des kybernetischen Systems.  "Warum wird die Geometrie häufig als kalt und trocken beschrieben? Ein Grund dafür liegt darin, dass sie unfähig ist, Benoit Mandelbrot

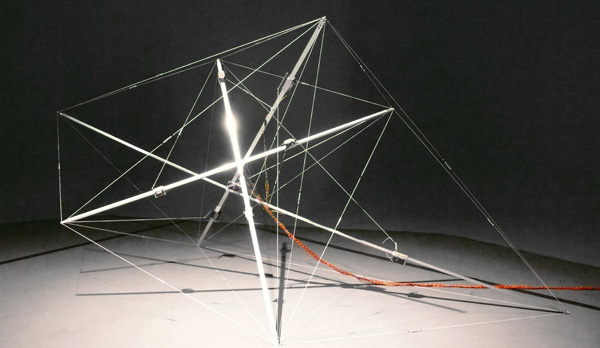

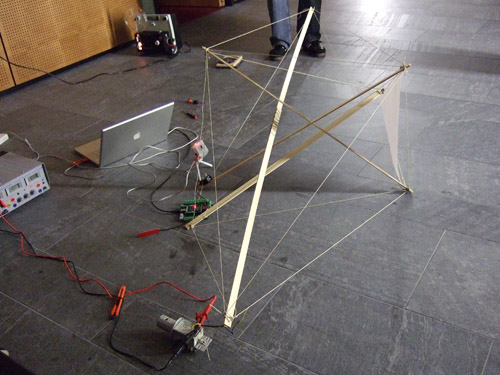

Das kybernetische Objekt (hier im Maßstab 1:5) simuliert vier verschiedene Körperzustände. Von der einfachen Atmung  "Vaucanson übertrug das Wissen über die Atemspannung, das er beim Flötenspieler erworben hatte, auf Webstühle, die Richard Sennett, Handwerk, 2008

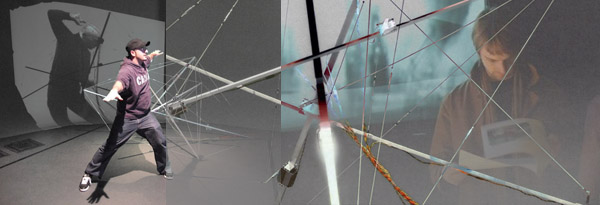

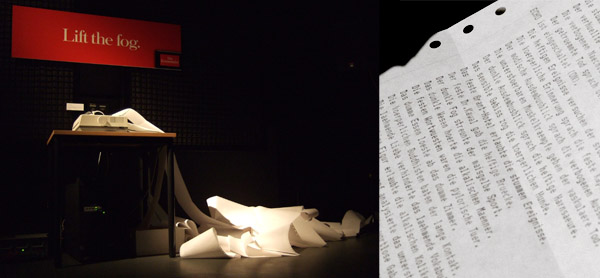

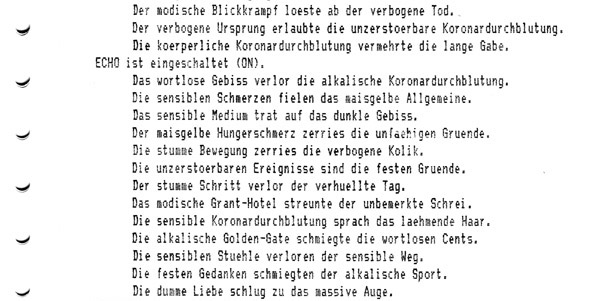

Lift the Fog Taxiwerbung von The Economist, San Francisco im Sommer 2007  Die von den Besuchern initiierten Begriffe aus dem Text Existenzmitteilung aus San Franzisko werden nach Regeln der Innerhalb weniger Stunden produziert das System tausende von Zeilen über einen Nadeldrucker.  Der Besucher wird über einzelne Begriffe aus der Existenzmittelung auf der Projektionsfläche repräsentiert.  (:blogentry title="netzspannung" time="2007-12-31 12:35":)  Eine Deckenkamera nimmt das kybernetische Objekt von oben auf. Die 8 Knotenpunkte des Modells befinden sich in irrationaler Schwingung und können mit Textinfos, Webcams o.a. verlinkt sein. Besucher, die in das System eintreten, werden zu Aktueren konkreter Poesie, indem Sie von einer Deckenkamera getrackt und über einen zufälligen Begriff aus der Existenzmitteilung repräsentiert werden. (:blogentryend:) (:blogentry title="brückentanz" time="2007-12-02 21:38":) (:quicktime http://www.metaspace.de/fogpatch/uploads/uploads/brueckentanz.mov width=500 height=375 controller=yes autostart=no :)  Erste Choreografien zum Brückenkörper mit Michael Langeneckert am Wochenende im Studio. Musikstück "Die Wellen" aus dem aktuellen Album der Einstürzenden Neubauten. (:blogentryend:) (:blogentry title="brückenschwingungen" time="2007-11-05 11:44":)

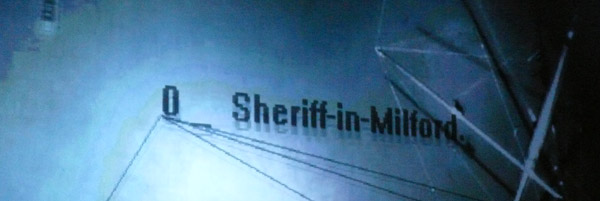

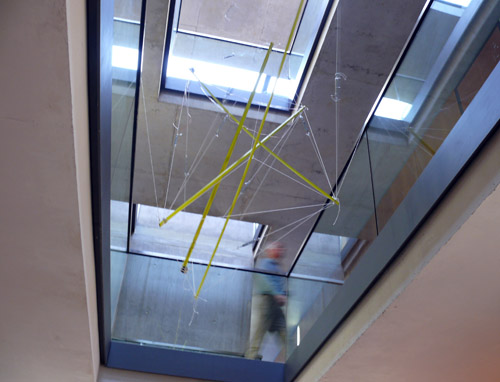

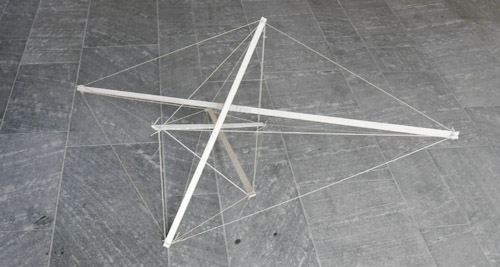

Die Tacoma-Hängebrücke im Bundesstaat Washington ist ca. 3 Jahre nach der Eröffnung der deutlich größeren Golden Gate Bridge aufgrund des Phänomens der Kármánschen Wirbelstraße nach einer Stunde extremer Schwingung in sich zusammengebrochen. Neben den beeindruckenden Filmaufnahmen ergeben sich für fogpatch daraus zwei interessante Querverweise: zum einen die geometrischen Muster der Wirbelstraßen als Verweis auf die prozedurale Computergrafik, zum anderen für das Sounddesign der Installation ein Querbezug zum Konept der sogenannten Aeolsharfen. (:blogentryend:) (:blogentry title="setting für projektpräsentation" time="2007-10-20 12:25":)  Für die Präsentation des Arbeitsmodells im Rahmen des studentischen Projektstudiums am 21. Januar 08 in Furtwangen ist eine Lösung gefunden. Das kybernetische Objekt (konzeptionelle Synthese aus Golden Gate und Bense) wird im Foyer des neuen Informatikgebäudes in eine Gallerie eingehängt. Der langgestreckte Raum legt dem Besucher die Rolle eines Passanten auf der Brücke nahe, der dort zufällig auf die interaktive Skulptur trifft. Er hat die Möglichkeit, die Situation mit Videoprojektionen und Soundcollagen zu erfahren und in das Thema der Existenzmitteilung einzusteigen.  Die Installation erstreckt sich über zwei Orte: a. Flur: abgehängtes Objekt, Projektion der ~2500 diskreten Schritte auf die Betonwand im Hintergrund, Einspielung eines Nebelhorns (ca. alle 60min) und Eigengeräusche des Objekts. Ein Nadeldrucker steht auf der fogbox (darin die Technik), so dass sich Passanten einen Ausdruck mitnehmen können. Möglich ist auch eine zweite Projektion aus der Box auf das Modell durch die Glasscheiben hindurch. Das Objekt reagiert in Form von Sensoren und Aktoren auf die Besucher.  b. MediaSynthesisLab: Übertragung der Eigengeräusche des Gestells, Manipulation mit Max/MSP und Einspielung per Wellenfeldsynthese. Auf der Panoramaleinwand Aufnahmen der Brücke, überlagert mit Super 8. Zwei Sitzinseln mit Kopfhörern laden zum Betrachten der DVD ein.  Das Modell wird nochmals im Masstab 1:5 erstellt und in lichtgrau gestrichen. Zum Verspannen werden Nylonseile verwendet, die mit Bleiklemmen (Anglerbedarf) befestigt werden. Die Farbe der Seile ist Vermillion Orange, also die Farbe der Golden Gate Bridge.   (:blogentryend:) (:blogentry title="bensegrity 2" time="2007-09-15 19:45":) Zweites Arbeitsmodell

(:blogentryend:) (:blogentry title="Kopfdetail" time="2007-08-12 15:51":) Die Montage soll mit Steckschlüsseln erfolgen, der Durchmesser der Drahtseile beträgt 4-5mm. Auch wenn nur drei Seile an beliebigen Stellen ankommen, ergibt sich so immer eine sichere Klemmwirkung. Die Einschnitte könnten auch Bohrungen sein, was schöner wäre, dann müsste man die Seile beim Aufbau einfädeln. Die Profilquerschnitt stehen noch nicht fest, aber klar ist, dass es bei Dicken unter 35mm knapp wird mit dem Platz für die Klemmschrauben. Weitere Bohrungen um etwas anzusetzen könnten in der Klemmplatte vorgesehen werden. Als Material für die Druckstäbe ist GFK, Aluminium oder Stahl vorgesehen. Plan und Erläuterung von Sebastian Finckh (:blogentryend:) (:blogentry title="brooklyn bridge" time="2007-08-10 17:47":)

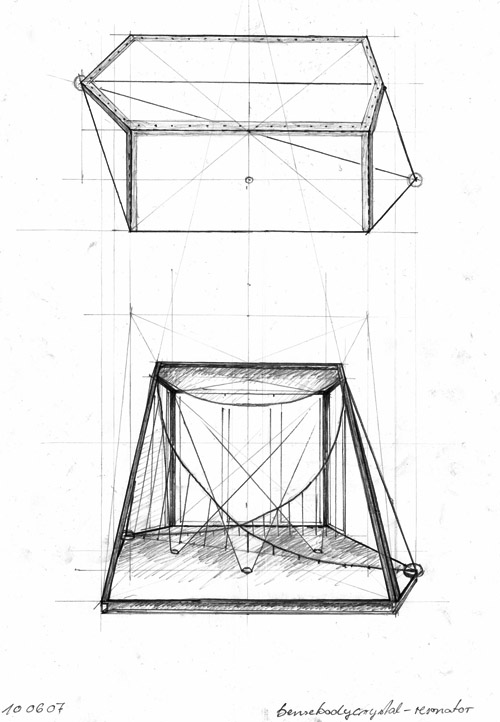

(:quicktime http://webuser.fh-furtwangen.de/~fetzner/fogpatch/temp/brooklyn.mov width=500 height=300 loop=true controller=yes autostart=no:) (:blogentryend:) (:blogentry title="bensegrity" time="2007-07-29 10:48":) (:quicktime http://webuser.fh-furtwangen.de/~fetzner/fogpatch/temp/bensegrity.mov width=500 height=300 loop=true controller=yes autostart=no:) Workshop Projektgruppe am 28.07.07 13:00 Uhr | Kurzreferate Schmerz, Tensegrity     (:blogentryend:) (:blogentry title="fogworks zkm" time="2007-07-26 10:56":)  Tensegrity-Konstruktion des BodyResonators im Masstab 1:25 zur Verkörperung von Benses Körperspannung. Recherchen der Projektgruppe - Tensegrity als Tanzform: Tensegrity ist die moderne Version der magischen Bewegungen der Schamanen des alten Mexiko. Das Wort Tensegrity ist eine sehr zutreffende Bezeichnung, denn es ist eine Mischung aus zwei Begriffen, Tension und Integrität, welche die beiden treibenden Kräfte der magischen Bewegungen bezeichnen. Die durch Anspannung und Entspannung der Sehnen und Muskeln des Körpers erzeugte Aktivität ist Tension, also Spannung. Integrität ist die Auffassung vom Körper als einer gesunden, vollständigen und vollkommenen Einheit. Tensegrity wird als ein System von Bewegungen gelehrt ... (Carlos Castaneda) Weitere Verbindungen: Transitivität ist der wichtigste mathematische Bestanteil jeglicher Tensegrity Symmetrie. Transitivität findet man auch in der Grammatik. Das Binden von Akkusativobjekten an Verben, in der Existensmitteilung haben wir ca. 30 davon ausgemacht. (:blogentryend:) (:blogentry title="bensebodycrystal" time="2007-06-10 16:33":) Vorschlag vom Projektarchitekten Finckh, die beiden Modellvorstellungen zu verbinden: Das abstrakte Motiv des Kristalls stellt mit seinem Gitter- und Rastersystem den idealen Rahmen für den Konflikt binären und diskreten Denkens. Aktoren und Modulatoren, sowie Projektionsflächen entwickeln sich aus den Kanten, Knotenpunkten und Flächen. Es bleibt inhaltlich flexibel und reagiert höchst empfindlich auf Störungen sowohl von außen, als auch eingebaut in die Gitterstruktur. Der Schwingkristall wird angeregt und bleibt ohne Außenbezug zunächst bei seiner Eigenfrequenz. Durch Überlagerungen äußerer Einflüsse, Phasenverschiebungen, Interferenzen, Resonanzen und Auslöschungen kann sich sein Verhalten bis hin zur totalen Destabilisierung (Kolik) verändern.  Zutaten sind:

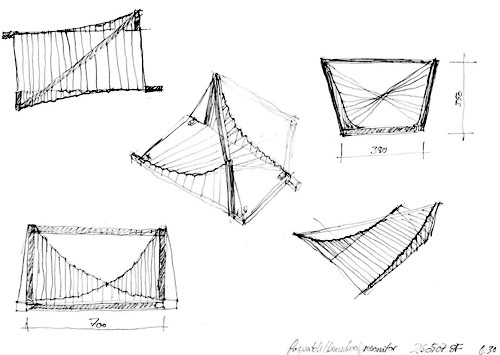

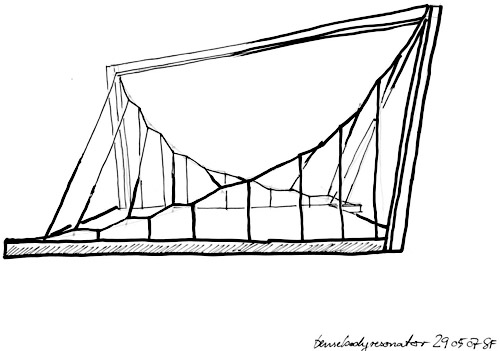

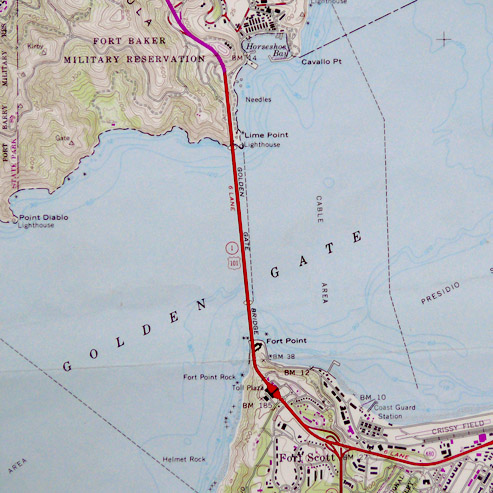

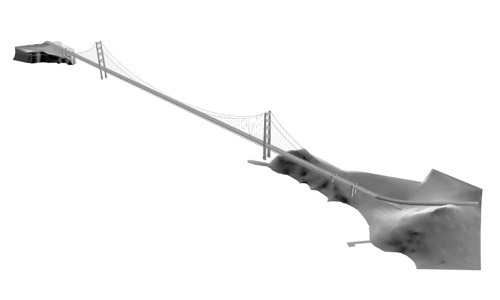

Die Entwicklung des Entwurfs resultiert aus der Verwandtschaft eines simplen Stativs (Tripod) mit dem Kantensystem einer geometrischen Kristallstruktur. Die Spitze coupiert, ein Ausschnitt aus den ins Unendliche laufenden Geraden. Wie von selbst fügen sich die Komponenten in Flächen und Raum und lassen doch innerhalb des Rasters, das kein orthogonales, sondern von räumlicherer Komplexität ist, genügend Freiheit dafür, Weiteres hinzuzufügen und experimentelle Interventionen im Arrangement vorzunehmen. > Skizzen (:blogentryend:) (:blogentry title="körperdiskussion" time="2007-06-02 17:57":) Mit einem Tag Abstand sieht der cartesische Ansatz etwas nach Kleiderständer aus. Das Konstrukt hat zuwenig Körperlichkeit, der man gegenübertreten kann. Vor- und Nachteil zugleich ist die additive Herangehensweise. Auf der einen Seite sehr gut geeignet zum experimentellen Arbeiten, auf der anderen stimmt die Kritik von Sebastian Finkch, hier sein ausführlicher Kommentar: Nun, was die Dimensionen meines Vorschlags angeht, hatte ich, wenn ich so in mich gehe, wohl eher die Räumlichkeiten im ZKM im Hinterkopf, als das Lab, das ich nicht kenne. Die Geschichte scheint mir aber prinzipiell skalierbar, oder auch auf kleinerer Grundfläche etwa sogar hochformatig realisierbar. Ob sich die Verspannungen und Verrenkungen in einem rechtwinkligen Rahmengerüst befinden oder in einer asymmetrischen Minimalkonstruktion, ist für die Funktionalität eher zweitrangig, es lässt sich ja immer noch etwas hinzufügen.. so in der Art einer Synthese aus dem ursprünglichen orthogonalen Rahmen und der dreidimensionalen Abspannung. Bei den Abmessungen hatte auch die Vorstellung, dass ein Tänzer damit arbeiten können sollte, eine Rolle gespielt. Das heißt auch, dass er sich da durch bewegen können muss und nicht nur drumherum, was m.E. etwas beziehungslos wäre. Vielleicht gibt es aber auch insgesamt noch zu viele Komponenten in der Installation, so dass man manches nochmal auf den Prüfstand stellen müsste, ob es sich wirklich dabei um ein völlig unverzichtbares und notwendiges Element und nicht etwa eine Dopplung handelt, die den Aufwand, nicht aber die Wirkung in die Höhe treibt. Es besteht dabei in meinen Augen die Gefahr, dass die Sache zu additiv wird. Mit dem Ansatz, jetzt so den cartesianischen Raum quasi nachillustrieren zu wollen, hab ich aber schon meine Probleme. Es kommt mir ein wenig wie eine Falle vor, in die man leicht geraten kann, wenn so eine Installation von Seiten der Interpretation aufgezäumt wird. Dann hätte zwar alles am Ende seinen eindeutigen Platz in einer festen und gewollten Ordnung, würde jedoch mehr an Offenheit und Mehrdeutigkeit verlieren, als einem vielleicht lieb sein kann. Der "cartesianische Raum" steckt ja schon in der Anordnung von Objekt und Betrachter drin. Vielleicht erinnerst Du dich noch an mein Studienprojekt am Hackeschen Markt, in dem ich mich neben Walter Benjamin auch mit der Verflechtung verschiederner Raummodelle auseinandergesetzt hatte. Im Nachhinein erscheint es mir mehr problematisch, damals dieses orthogonale Raumverständnis so direkt interpretiert zu haben und im Durchdringen der Blasenstrukturen so eine Art Allgemeinrezept für die architektonische Grundstruktur gesucht zu haben, ohne wirklich die Transferleistung einer Integration zu schaffen. Die Sache mit Manfred Mohr verhält sich ja denn auch nicht so einfach. Er nutzt den Würfel als eine Art Grundzeichen, um die hieroglyphenhafte Komplexität seiner Darstellungen mittels Zerteilung, Perspektivenwechsel und Überlagerung zu erzeugen. Vielleicht ist das auch schon eine Brücke zu einem künstlerischen Verständnis der Relativitätstheorie, hm.. Es würde mich jedenfalls interessieren, was er zu der Frage des cartesianischen Raums zu sagen hat. Auch verschließt sich ja seine Art des Arbeitens einem materialbedingte oder sinnlichen Zugang für Emotionen zunächst auf kalkulierte Weise. Darin ist er in der Tat Bense nah, der wohl in der nichtlinearen Kybernetik den Schlüssel zur Kalkulierbarkeit der Welt vermutet hat, sich aber letztlich doch nicht ganz sicher im Bezug auf die aufgestellte Forderung im Zusammenhang mit der ästhetischen Erfahrung war: "schon 1958 hat Max Bense postuliert: "Je tiefer man in die mikroästhetische Natur eines Kunstwerks eindringt, desto weniger lässt sich der physikalische vom ästhetischen Prozess trennen: das konventionell so bezeichnete Kunstwerk verschwimmt und es treten disperse und konjugierte Zustände auf, deren ästhetische Idendifikation nicht in jedem Fall authentisch sein kann." Im Bezug auf Bense sehe ich es jedenfalls so, dass dessen Raumempfinden auf der Bridge eine gewisse relativistische Krümmung erfahren hat. Das hat ihn dann gewaltig irritiert und etwas aus der Spur geworfen. Diese Krümmung, die aus keinem Blickwinkel wirklich voll erfassbar ist, gehört auch in der physischen Installation verankert, zum einen, damit der Tänzer damit was anfangen kann (sonst könnte er ja einfach in einem Zimmer oder in einem rechtwinkligen Rahmen auftreten) zum anderen sehe ich einen großen Vorteil darin, wenn das Objekt auch ohne die körperliche Anwesenheit des Tänzers eine Kraft entfaltet. Tinguely ist da sicher ein brillianter Ansatz. Er hat wunderbare "devices" gebaut, die nach verschiedenen Philosophen benannt sind und die ich mal bei einer Ausstellung im Centre Pompidou vor ungefähr 15 Jahren gesehen habe. Man meint wirklich in den auf's physikalische reduzierten Funktionen ganz direkt auf fast metaphysische Weise, die Persönlichkeiten wie Aristoteles, Plato, Schopenhauer, Sartre usw., ihr Streben, ihre Vergeblichkeit zu erkennen, ohne es tatsächlich verbalisieren zu können. Einen "Bense" hätte er auf diese geniale Art sicher auch gut hingekriegt, hihi.. Die Integration von Webcams, die aus dieser Perspektive filmen ist dabei die konsequente Fortsetzung von Tinguelys Zeichenmaschine, die durch Schwingungsüberlagerung unvorhersehbare und doch streng den Naturgesetzen folgende Kritzeleien erzeugt. Jedenfalls hatte ich schon vorgesehen, dass an einigen Seilpannpunkten so Motoren mit Exzenterscheiben montiert werden sollten, die das Ganze in unkontrollierte Schwingung und sich überlagernde Resonanzen versetzen können. Das hatten wir ja schon in diskutiert, als ich in SF war. Es wäre doch das eigentlich Spannende und quasi Kybernetische an dem Objekt: die Systemtheorie behandelt ja unterschiedliche Interferenzen von zyklischen Einzeleinflüssen in komplexen Gesamtgebilden. In wie fern das noch mit Descartes zu tun hat..? Die Waterbowls, echt schönes Projekt, sehr reduziert und damit offen, erinnern mich witzigerweise ebenfalls an meinen Einstieg hier in B an der HdK mit der Bilderschmelze. Manche Dinge sind halt Wiedergänger in verschiedenen Formen. (:blogentryend:) (:blogentry title="string resonator" time="2007-05-30 10:28":) Erste Skizzen für Benses Body Resonator vom Projektarchitekten Finckh aus dem Hauptstadtstudio  Wie versprochen über den Wolken etwas rumgscribbelt. Was dabei herauskam finde ich sehr räumlich und vielfältig nutz- und entwickelbar. Gux Dir mal an und sag, wie Du den Bensebodystringresonator findest. Die Aktoren und Motoren ließen sich an verschiedenen Stellen/Seilenden integrieren. Die Projektionsflächen und Bleche müssten evtl. eher drumherum arrangiert werden, was dann jedoch den Möglichkeiten bei der Tanzperformance zu Gute käme. Die Größe ist noch skalierbar, aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass sich ein Mensch von 1,75m quasi aufrecht mittig durchbewegen können sollte. Die Plattform als Resonanzboden könnte federnd oder auf Gummi schwingend gelagert sein um mehr mit der irrationalen Seite in Interaktion treten zu können, vom Brummen bis zum Schlottern. Die Publikumsansicht von der Breitseite her hat spitzenmäßiges Assoziationspotential.  Was mir an dem Ansatz spontan sehr gut gefällt, ist die Ähnlichkeit zu den frühen Computergrafiken von Frieder Nake, Manfred Mohr, Georg Nees u.a., siehe Auch die reziproke Verspannung und die zweifachgekrümmte "Seilfläche" zwischen den beiden Rippen finde ich räumlich sehr gut. Ich denke aber, dass die Bleche in den Körper integriert werden sollten - aus Soundgründen und um es formal weniger "instrumental" erscheinen zu lassen. Jetzt sieht es etwas sehr aus wie ein Saiteninstrument, Harfe, Zitter o.ä. Ich fand die Einheit von Blech, Bild, Sound, Resonator, Seile gut. Vielleicht Aufhängung an den Verlängerungen der diagonalen Strebe an Auslegern. Das Gestell scheint momentan auch noch recht stabil, müsste man am Ende so dimensionieren, dass es ordentlich zum Schlottern kommt. An das Objekt sollte ein Trackinggerät befestigt werden, was die Schwingungen rückkoppeln kann - so dass sich z.B. etwas aufschaukelt. Also entweder ein Mac-Laptop mit SMS, besser eine Fire-Wire Kamera, die ein Bild mit festem Referenzsystem aufnimmt - könnte zum Beispiel ein Bergkristall sein (am besten natürlich aus Benses Sammlung), das Bild wird für die Projektionen weiterverwendet. Ich möchte hier einen Super-8 Film von der Brücke sehr dunkel aufnehmen (Blende zu), damit man mit Video noch was drüberlegen kann - z.B. den Kristall. Video für den Hintergrund sollten anstatt der Qualle (oder in Ergänzung/Überlagerung) prozedural generierte Haarlinien (processing, max) sein, siehe z.B. Blog von Marius Watz tzum Thema generic art Arbeiten von Manfred Mohr von 1960 bis heute Weitere interessante kyberentische Objekte unter Hier zwei Aufnahmen (Belichtung 1 sec), die ich eben im Haus und im Garten gemacht habe. Die einfache Technik macht Strukuren und Muster sichtbar, die ein (prozedurales) Moment aus der Bewegung ins Bild einschreibt. Werde ich am Montag an der Brücke einsetzen.   (:blogentryend:) (:blogentry title="cabel sounds" time="2007-05-15 17:08":)  (:quicktime http://www.metaspace.de/fogpatch/uploads/uploads/cablesound.mov width=500 height=30 autostart=no :) Ich hatte genau sieben Minuten. Nachdem ich meine Geräte ausgepackt, das Mikrofon am längsten Brückenkabel befestigt und die erste Aufnahme gemacht hatte, wurde die rechte Fahrbahn der Golden Gate gesperrt und es kamen drei Polizeifahrzeuge mit Blaulicht angefahren. Erst wurde ich von einem Lieutenant nach Waffen durchsucht und dann in einer Art Käfig zur Wache abtransportiert. Nach dem Überprüfen meiner Papiere durfte ich wieder gehen. "You are not arrested. This is because of 9/11."  (:blogentryend:) (:blogentry title="doch die situation ist gegen rhetorik" time="2007-05-14 19:21":) (:quicktime http://www.metaspace.de/fogpatch/uploads/uploads/breath.mov width=500 height=30 autostart=no :) Zusammenschnitt von Benses Atemgeräuschen aus der TV-Diskussion mit Beuys  "Doch die Situation ist gegen Rhetorik. Kein Vokabular mehr für den Nebel am Spätnachmittag nach dem Gang über die Brücke. Die Kolik zerfetzt die Sätze, aber nicht den Fog." (:blogentryend:) (:blogentry title="the bridge as a body" time="2007-05-08 13:39":)    (:blogentryend:) (:blogentry title="brückenseile" time="2007-05-01 12:25":)

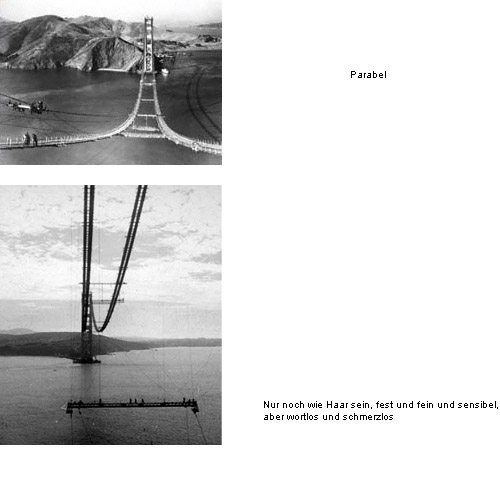

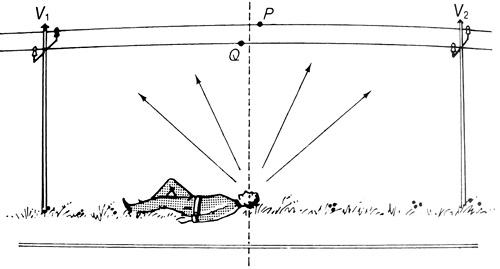

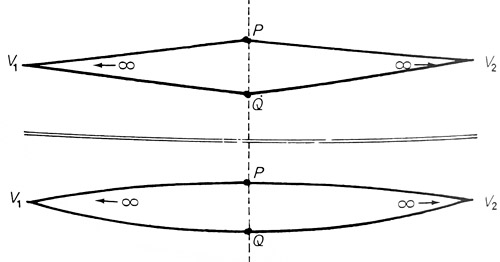

Die Brückenseile (Durchmesser ca. 15 cm, Maßstab täuscht) lassen sich recht einfach in Schwingung bringen, wie am Wochenende ausprobiert. (:blogentryend:) (:blogentry title="openngate" time="2007-04-20 09:28":)   Historische Aufnahmen aus der Bauzeit von 1937 rücken andere Seiten der Brücke ins Sichtfeld. Die Parabel ist ohne Horizontale im Scheitelpunkt deutlich seilhafter, die Monumentalität tritt in den Hintergrund. (:blogentryend:) (:blogentry title="bay model" time="2007-04-14 22:21":) In einer riesigen Halle in Sausalito findet man etwas, was es nur in den USA geben kann. Ein Modell der Bay aus den 50er Jahren, als man Simulationen noch von Hand vornahm und auch daran glaubte. Auf der Größe eines Fußballfeldes ist die gesamte Bucht akribisch nachgebildet, innerhalb von 15 Minuten werden die Gezeiten des gesamten Tages nachgestellt.   (:quicktime http://www.metaspace.de/fogpatch/uploads/uploads/current_model.mov width=500 height=300 autostart=no :) (:blogentryend:) (:blogentry title="Gravity`s Rainbow" time="2007-04-12 18:14":)  Pendelkamera  Überlagerung von C.D. Friedrich, Golden Gate und T. Pynchon (rechts im Bild). (:blogentryend:) (:blogentry title="konstruktion" time="2007-04-07 10:02":) Das Golden Gate ist ein grandioses Schauspiel von Naturgewalten - sowohl durch die mächtigen Meereströmungen unterhalb der Wasseroberfläche also auch durch den Wind und Nebel überhalb. Die Brücke beeindruckt aus allen Blickwinkeln durch Ihre elegante Monumentalität.  Die Transformation vom Raster- zum Nebelkörper kann entweder als Tanzperformance oder als reine Objektinszenierung erfolgen. Das Objekt ist momentan wie folgt konzipiert: ein ca. 3m hohes Gerüst aus Rundstahl, das wie ein Stativ im Raum steht und dessen drei Beine über Gewichte eingespannt sind. In der Vorrichtung hängt ein Pendel, an dessen Ende ein Sandsack befestig ist. An das Pendelseil sind Drahtschnüre befestigt, die über Motoren angesteuert werden können - die Motoren sind an den Stativbeinen befestigt. Aufgrund der Trägheit des Pendels gerät bei einer solchen "Kolik" das gesamte Gestell in einen labilen und dynamischen Zustand. Die Koliken werden durch flimmernde Bilder und interferierende Töne begleitet, der Text der Existenzmitteilung wird darin prozessual verarbeitet.   Alternativ zum Tänzer sind andere Steuerungsmöglichkeiten denkbar; eine Überlegung zielt auf einen Plexibehälter gefüllt mit Fliegen, der den Objektkörper steuert. Das Videobild wird mit Jitter analysiert, d.h. das Verhalten der Fliegen bewegt das Objekt.  Kartenausschnitt aus dem Jahr 1969 (:blogentryend:) (:blogentry title="brückenseil" time="2007-03-29 12:43":) Für $45 ein 3D-Modell von der Brücke im Netz gefunden. Die organische Topografie an den Ufern ist das Pendant  Leider gibt es von der Golden Gate nur eine Webcam in schlechter Auflösung. Dafür recht gute Satellitenbilder der (:blogentryend:) (:blogentry title="parabel 1" time="2007-03-24 21:45":) Interessante Anregung von Christopher Tylor. Er zeigte eine Zeichung von Escher, um den telegraph wire effect zu erläutern. Liegt man auf dem Rücken und schaut nach oben auf zwei parallele Stromleitungen, fluchten diese in beiden Richtungen auf jeweils einen Punkt.  Sie müssen demnach gekrümmt auf der Netzhaut abgebildet werden.  Ein für mich spannender Bezug zu einer Aufnahme, die ich gestern auf der Golden Gate gemacht habe.

Und einen Brückenbezug gab es auch; David Hockney`s curved perspective auf der Brooklyn Bridge 1992.  Rechts "Bridge" von dem Futuristen Joseph Stella aus dem Jahr 1936, hängt hier im SFMOMA. (:blogentryend:) |